아들 우장춘 박사(한국농업에 몸바친 학자)

우장춘 禹長春 (1898?~1959.8.10)

불우와 고난 속에 진리를 토파내어

종자합성 새 학설을 세계에 외칠 적에

잠잠턴 학문의 바다 물결 한 번 치니라

온갖 채소종자 우리 힘으로 길러 내어

겨레를 위하시니 그 공로 얼마던고

빛나는 문화포장을 웃고 받고 가니라

흙에서 살던 인생 흙으로 돌아가매

그 정신 뿌리되어 싹트고 가지 뻗어

이 나라 과학의 동산에 백화만발하리라

- 이 은 상 -

1950년대 자본과 기술의 부족으로 황폐화한 한국농업의 부흥을 위해 혼신을 다 바친 한국인으로서 최초로 육종학자이신 우장춘(禹長春)박사를 영원히 기리기 위하여 세워진 비문의 일 부분이다.

씨없는 수박은 1943년 일본 교토제대 기하라 히토시에 의해 개발됐다. 우장춘은 한국에 돌아온 직후 대중 강연에서 씨없는 수박 이야기를 자주 했다. 이는 농민들이 국산종자를 사용하도록 관심을 끌기 위해 재미있고 신기한 육종의 사례로 씨없는 수박 이야기를 자주 했던 것이다. 또 1953년에는 그의 연구소에서 씨없는 수박을 재배, 일반인들에게 보여주었다. 이 때문에 우장춘 스스로 자신이 개발했다는 말을 하지 않았으나 대중들은 그를 씨없는 수박의 개발자로 잘못 인식하게 된 것이다. 아직도 일부 백과사전에 우장춘이 씨없는 수박 개발자로 실려있는 등 잘못된 정보가 통용되고 있다.

우장춘박사의 부친 우범선.... 일본낭인들과 민비시해를 주도

양친과 우장춘의 어린시절

<풍운한말비사(風雲韓末秘史)>라는 책에 따르면 우범선이 (별기군의) 참령관(參領官)으로 근무를 할 당시 생도들이 그를 ‘ 자네’라고 불러 그가 반발했던 사실로 봐 출신성분은 그리 대단치 않았던 모양이다.

그러나 송촌 지석영(池錫永)이 윤웅열(尹雄烈)에게 그를 추천하면서 ‘무위영(武衛營) 집사(執事) 우범선은 구세군교가(九世軍校家)에 병학(兵學)이 한숙(숙달됨)한 인물’이라고 평한 걸로 봐 무술에 능했음은 분명하다.

한편 이 무렵 명성황후는 러시아와 손잡고 친일세력 축출을 기도하고 있어 친일세력으로선 궁지에 몰린 입장이었다. 일본은 국면전환을 위해 공사를 이노우에(井上馨)에서 육군중장 출신의 미우라로 교체하였다. 미우라는 부임직후 ‘여우사냥’ 운운하면서 명성황후 시해계획을 세우고는 당시 한국에서 암약하던 일본인 낭인(浪人)패거리들을 끌어모았다.

아들 우장춘 남기고 자객에게 비명횡사 당해

미우라는 이들 외에 조선인 협력자를 물색하던 중 평소 친일성향을 가진데다 당시 민씨정권의 훈련대 해산계획에 불만을 품고있던 우범선을 포섭하는데 성공하였다.우범선은 미우라에게 “조선의 정치개선은 당우(黨羽)를 일소하지 않으면 어렵다”며 민비(명성황후)시해를 통한 친일정권 수립을 역설하였다.

이어 훈련대 제1대대장 이두황(李斗璜. 나중에 중추원 부찬의·전북 도장관 역임), 제3대대장 이진호(李軫鎬. 나중에 총독부 학무국장·중추원고문 역임) 등이 속속 포섭되자 미우라는 당초 계획날짜를 이틀 앞당겨 거사(?)를 결행하였다. 결국 ‘을미사변’은 일본 공사관의 주도 아래 일본인 낭인 무리와 조선인 친일군인들이 만들어낸 ‘합작품’인 셈이다.

사건 후 우범선은 이두황 등과 함께 부산을 거쳐 일본으로 망명하였다. 도쿄에서 망명생활 도중 사카이(酒井ナカ)라는 일본인 여자를 만나 결혼을 한 그는 신변에 위협을 느껴 1903년 구레시(吳市)로 거처를 옮겼다가 그 해말 자객 고영근(高永根)에게 암살당하였다.

역사의 소용돌이와 인간 우장춘

소 년 기

이유는 일본정부가 공학부에 진학할 경우 학비를 주지 않겠다고 하여 그는 동경제국대학 농학부에 입학했다. 그는 대학에 입학해서도 성실한 자세로 공부해 항상 1등을 유지했다. 이러한 모든 것이 그의 뛰어난 정신력과 노력의 소산이라 할 수 있지만 뒤에서 뒷받침해 주는 어머니의 역할이 아주 큰 것이었다.

청 년 기

1950년 우장춘이 한국에 귀국하지 직전에 찍은 가족 사진.

그의 어머니는 아들이 폐쇄적인 사람이 되지 않도록 하기 위해 회사 사람들을 집으로 매일이다시피 초대를 했었다. 또한 우장춘이 술을 못마시자 술을 마시지 못하면 사람들과 어울리는데 방해가 될 수 있다며 날마다 술 한잔씩 마시는 연습을 시켰으나 결국 두 손 두발 다 들게 된다. 아무리 노력해도 우장춘의 주량은 늘어나지 않았기 때문이었다. 이토록 우장춘의 어머니는 우장춘이 일본사회에서 적응을 잘 할 수 있도록 노력을 했다.

우장춘은 나팔꽃에 대한 연구를 시작했다. 밤낮으로 나팔꽃을 심고 그 씨를 받아 뒤적거리며 들여다 보거나 연구를 계속했다. 고생고생 해서 연구한 끝에 우장춘은 <유전학>이라는 잡지에 "나팔꽃 품종과 특성에 관하여"라는 논문을 발표했다. 그 나이 스물 세 살 때 쓴 최초의 논문이었다.

이 무렵 우장춘에게는 고하루라는 여자가 그의 삶에 찾아오게 된다. 고하루는 조선인하고는 절대 안된다는 집안의 반대에도 무릅쓰고, 나중에는 집안과 인연을 끊고 우장춘을 따라 우장춘과 결혼을 하게 된다.

또한 우장춘은 농림성의 고노스 시험장이 완성되어 그곳으로 전근을 가게 된다. 우장춘의 부인이 된 고하루 여사는 우장춘의 연구에 방해가 되지 않도록 신경을 많이 쓰고 집안일에 시간을 뺏기게 될까 집안에 신경쓰지 않게 집안 운영도 열심히 하게된다.

전근을 간 그곳에서 우장춘은 100% 겹꽃 피튜니아를 개발하고, 유채 씨앗의 품종 개량을 통하여 새로운 종을 만드는데 성공함으로써 전세계에 이름을 떨치게 된다.

우장춘이 데라오 박사 밑에서 일할 때 유채씨앗을 담당하고 있던 우장춘은 피튜니아에 대한 연구를 시작하게 된다. 우장춘은 데라오 박사와 공동으로 피튜니아에 대한 연구 논문을 두편 발표하게 된다. 첫번째 논문은 <백록 녹심형 반엽의 아조 변이 및 모친 유전>이고, 두 번째 논문은 <자가 붙임성 유전현상>이었다.

우장춘 박사가 피튜니아를 개발하게 된 것은 우연한 기회에 종묘상에서 사카다라는 사람이 다른 종자와 함께 피튜니아 홑꽃 종자의 견본을 들여와 한번 연구나 해보라고 데라오 박사에게 전해주었는데 데라오 박사는 이 피튜니아를 대량으로 재배해 보라고 우장춘에게 전해주었다. 그후 밤낮을 가리지 않고 연구에 몰입하던 우장춘은 완벽한 겹꽃 피튜니아를 개발하게 되어 육종학의 마술사라는 별명까지 얻게 되었다.

또한 그는 <종의 합성>이라는 논문을 발표하게 된다. 우장춘은 유채씨앗 연구실에서 품종개량에 대한 연구를 하고 있었는데 그가 맡은 연구는 십자화과 식물의 종간 교배를 통해 새로운 종을 만들어 내는 것이었는데 그것은 여간해서는 되지 않는 어려운 작업이었다.

식물의 종간교배에서 조선종과 일본종은 서로 종이 달라 보통의 방법으로는 서로 교배가 되지 않는다. 그러나 그는 염색체를 분석한 결과 어떠한 방법으로도 반드시 교배가 가능하다는 확신을 얻고 수천번의 엄청난 실험 중에서 딱 한가지 방법으로 성공하게 된다. 그것은 대단한 의미의 성공이었다.

지금까지 지구상에는 없었던 새로운 종을 우장춘이 만들어 내게 되었던 것이다. 이것이 바로 세계적인 육종학 논문이 된 <종의 합성>의 효시다. 우장춘은 이 연구를 4년동안 거듭해 마침내 성공하고 이 논문으로 동경제국대학 박사학위를 받게 된다. 또한 이 논문은 세계적인 유전학자 다윈의 '진화론'의 일부를 수정 보완해야 할 만큼 중요한 것이었다.

장 년 기

연구소를 방문한 이형근 장군과 우장춘

그러나 1937년 우장춘 박사는 이름이 일본식이 아니라는 이유로 농림성의 농사 시험장에서 강제 추방을 당해야만 하는 굴욕을 맛보게 된다. 그곳이 한국이라면 또 그 당시 시대상황이 일제치하가 아니었다면 우장춘은 결코 이런 수모를 겪지 않아도 되었을 것이다.

하지만 우장춘 박사는 이러한 악조건에서도 농림성 농사시험장에 재직중인 18년 간을 육종학 연구에 몰두하여 20여 편의 논문을 발표하였다.

우장춘 박사는 18년간 정들었던 농림성 농사시험장을 그만 두고 주위의 도움으로 다키이 농묘회사 농장장으로 옮겨 연구하게 된다. 이때부터 우장춘은 학자로서의 연구보다는 농업기술자로서 우량 종자의 생산 방식과 체계를 확립하는데 실력을 발휘하기 시작했다.

그의 연구는 일본의 과학적 육종 기술을 끌어 올리는데 획기적인 공헌을 하게 된다. 우장춘 박사는 <채소의 육종기술>이라는 강연회 글을 통해 과학적인 육종기술을 확립해야 할 필요성을 역설한다. 우박사는 다키이 종묘 회사에 근무하며 농장의 기반을 다지는데 온 힘을 기울였다. 또한 그 기간에 교토대학의 강의도 하면서 농업에 대한 연구를 열심히 했었다.

그런던 중 드디어 우리나라 민족이 그렇게 염원하던 조국의 광복이 이뤄졌다.

조국이 해방되자 우리나라에서는 일본의 학자들에 의해서 좌우되던 농업이 일제의 본국귀환이 이뤄졌고 더불어 일본 학자들이 귀국함에 따라 우리나라의 농업에 일대 혼란이 야기된다.

이러한 혼란을 바로 잡기 위해 농업에 관한 뛰어난 학자가 필요했고, 우장춘 박사가 적임자라고 생각해 우장춘 박사의 귀국을 돕기 위한 조직체<우장춘 박사 환국 촉진위원회>까지 결성된다.

1950년 3월 우장춘박사는 귀국하여 그는 한국 농업 과학연구소의 초대 소장으로 취임하게 되고 국내에서 연구활동을 본격적으로 시작하였다. 그는 각종 식물의 종자 개량과 보급에 전념했다. 그 동안 탁월한 육종지식을 바탕으로 끊임없는 연구를 거듭한 결과 우량종자의 생산체계를 확립해, 일본에 의존하던 채소종자를 국내에서도 자급할 수 있었다.

우장춘 박사의 귀국 당시의 우리나라 농업기술개발의 가장 중요한 과제는 식량자급 달성을 위한 증산기술이었고 이에 못지 않게 무, 배추 등 연간 수백만석이란 막대한 수량의 채소종자의 자급자족이었다.

1954년에 결구배추인 원예 1호가 육종 발표되었고 그 이후 수많은 원예작물의 품종개량과 신품종의 육종으로 오늘의 눈부신 기술개발수준으로 발전할 수 있는 터전이 이루어진 것이다. 뿐만 아니라 종묘사들에 의한 민간 육종을 태동케 하였고 또한 많은 육종기술인재들이 우장춘 박사의 슬하에서 육성되었다.

우장춘 박사는 천성이 소박하고 담백한 성격의 소유자였으니 매사가 공명정대할 수밖에 없었다. 나쁜 것을 좋다고 말해 본 적이 없는 그의 성격으로 인해 어려움을 겪기도 하였다.

그런 성격으로 인해 수사기관으로부터 이데올로기상 문제가 있다는 오해를 받게 되는데, 그것이 화근이 되어 일본에 있는 그의 장녀 결혼식은 물론 어머니의 장례식조차도 가볼 수 없게 출국정지 처분을 받게 한다.

우장춘 박사는 어머니의 마지막 모습도 못보고 한국에서 눈물을 흘리면서 이렇게 말한다.

"이것이 나의 조국이란 말인가!"

출국정지를 받은 우장춘 박사는 한국에서 시체 없는 어머니 장례식을 통곡하며 치를 수밖에 없었다. 그를 아끼는 친구, 학계 및 유지들의 진정한 애도 속에 그런 장례식을 치른 다음 상당 금액의 부의금이 들어왔는데, 그 돈으로 그는 동래 원예 시험장에 우물을 파고 자유천(慈乳泉) 이라 명명하였다.

민족을 위해 자신을 바쳐온 노력으로 우리 나라 근대농업을 개척한 우장춘 박사, 그 공로를 인정받아 제1회〈부산시 문화상>을 수상했고, 건국이래 두 번째로 대한민국〈문화포장〉을 수상하였다.

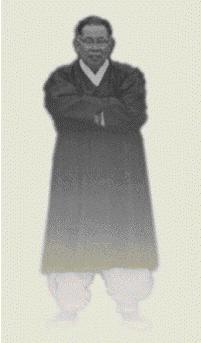

과학상을 수상한 우장춘

농업 근대화에 일생을 바친 그는 1959년 8월 10일 향년 61세로 생애를 마친다. 우장춘 박사는 임종 전에 그가 연구 중인 벼를 보여 달라고 요청했다.

" 이 벼! 끝을 보지 못하고 내가 먼저 죽어야 하다니."

그는 이렇게 말을 하고선 한 손에는 그 벼를, 다른 한 손에는 우리나라에서 두 번째로 수여한 문화포장을 꼭 쥐고서 눈을 감았다 한다. 그의 시신은 한국 농업의 총본산인 수원 농촌 진흥청 구내의 여기산 기슭에 묻혀있다.

불우와 고민 속에 진리를 뽑아내어 종자합성 새 학설을 세계에 외칠 적에 잠자던 학문의 바다 물결 한번 치리라. 온갖 채소종자 우리 힘으로 길러내어 겨레를 위하시니 그 공도 얼마든지 빛나는 문화표창을 웃고 받고 가니라

흙에서 살던 인생, 흑으로 돌아가니 그 정신 뿌리되어 싹트고 가지 뻗어 이 나라 과학의 동산에 백화 만발 하리라.

우장춘 부인의 분향장면

자료출처

http://www.bueb125.com.ne.kr/san318.htm

http://www.kookje.co.kr/news2000/asp/news.asp?gbn=v&code=1720&key=20040907.22028205637

http://www.scinews.co.kr/mediaplus/woo.htm

http://peak.new21.org/contents/scientist/ujangchun.html

http://www.farm.jeonbuk.kr/htdoc/youth1/html/sub6/person_03.htm

우장춘 박사 프로필

대한민국 문화포장(1959)

우장춘 박사의 논 문>>

· 종자로서 감별할 수 있는 나팔꽃 품종의 특성에 대하여

· 페튜니아에 있어서의 백연녹심연반엽의 아조변이 및 모친유전

· 페튜니아에 있어서의 자가불임성의 유전현상

· 나팔꽃에 있어서의 돌연변이의 발현에 관한 연구

· 나팔꽃 송엽형의 상변성 돌연변이에 대하여

· 나팔꽃에 있어서의 Haploid 식물의 발생

· 페튜니아에 있어서의 증변화의 유전

· 유채품종의 특성조사

· 유채의 캄페스트리스품종과 나프스품종과의 결실성 및 자연교잡에 관한 차이에 대하여

· On the reppearance haploid in the japanese Morning Glorr

· B.rassica campestris L.과 B.oleraoea L.과의 잡종에 있어서의 세포유정학적 연구

· Genome-analysis in B.rassica with special reference to the experimental

fomation of B.napus and peculiar mode of fertilization

· 유채묘의 절간신장과 그 해부적 특징

· A report on Meiosis in the two Hybrids

· B.rassica alba Rabh. ♀ × B.oleracea L. ♂ and Eruca sativa Lam. ♀ ×

B.oleracea L. ♂ on Diploid and Triploid B.rassica-Raphanus Hybrids

· 페튜니아의 총증 변화종자에 관하여

· 페튜니아 소수화의 유전

· 소채의 육종기술

· primura malacoidis Franch.의 2培體 × 4培體 F₁에 있어서의 핵학적 관찰

'세상사이야기' 카테고리의 다른 글

| 여왕 즉위 60주년, 영국은 왜 여왕을 사랑하는가? (0) | 2012.06.03 |

|---|---|

| [스크랩 섬진강 갱조개, 재첩국 여행 (0) | 2012.05.28 |

| 생활속의 ‘거시기’ / ‘거시기·머시기’ 빼닮은 명소들 (0) | 2012.05.11 |

| 토종 쏘가리, 외래종 블루길과 `맞짱` 뜨나 (0) | 2012.05.09 |

| 윤봉길 의사 상하이 폭탄 의거 실제 동영상 (1) | 2012.05.04 |